Юродивый с калькулятором

27 ноября, 2018

АВТОР: Александр Горбатов

или

О кругах Александра Солженицына …

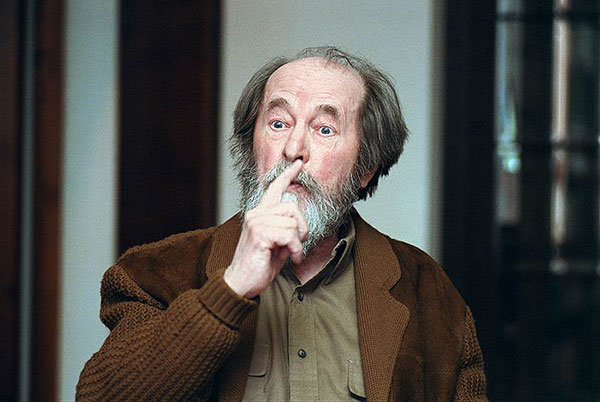

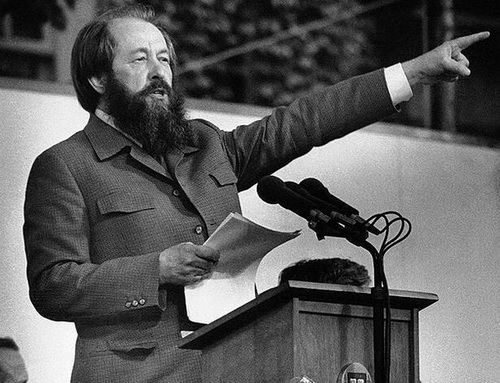

Сейчас, когда приближается столетний юбилей Александра Солженицына, многие авторы вновь пытаются оценить роль его в отечественной литературе, да и в судьбе нашей страны в целом.

И оттого, вероятно, что такова магия круглых дат – часто звучат мнения сродни тостам дружеских застолий – пророк, через которого Сам Господь открыл нам оголенную правду о нас и о нашей истории. Или юродивый – он всю жизнь, вопреки любым обстоятельствам, отстаивал истину, готовый страдать и идти на плаху.

На другом конце этого чинного застолья как бы возникает недоуменный ропот: да, что вы, ребята, раскройте глаза – это же от начала до конца проект западных спецслужб. Но стол этот так огромен, что первые не слышат вторых, а вторые на них уже и внимания не обращают. А где же истина? Скажут – посередине. Но «посередине», как сказал один мудрец, не сама истина, а лишь проблема. Так попытаемся, по мере сил, разобраться в ней – в этой проблеме. С помощью самого Солженицына, оставившего нам обширный материал для размышлений.

Когда с ним знакомишься пристально, крепнет мнение – мало кто из хвалящих, да и нередко спорящих, читал многие вещи самого ВПЗР – великого писателя земли русской – а если и читал, так уже изрядно подзабыл. Так что ближе к делу.

Как никто, вероятно, Александр Исаевич по мере вхождения своего в литературу, создавал собственное жизнеописание, где, не упуская подробностей ему нужных, как бы хронометрировал и сам свой творческий процесс, так и то влияние, что он оказывал на окружающих. При этом, словно говоря будущим историкам, — толковать надобно именно так, в таком только ключе! Сам отклонений ни влево, ни вправо не признавал.

Пожалуй, наиболее четко проявилось это в книге «Бодался теленок с дубом», написанной в конце 60-ых годов, а изданной на Западе в 1975-ом. Для немалого числа людей, знавших автора многие годы, она имела эффект удара молотом по голове – столько неожиданных откровений о себе и авторе обнаружили они в ней.

Вот подходит А.Солженицын к предварению своего литературного дебюта в «Новом мире». Во всех подробностях описывает, какие жесточайшие меры конспирации приходилось соблюдать, как и куда прятать всё сочиненное им, ожидая бессонными ночами обыска и неминуемого задержания. И сам при этом толкует, что прошел уже ХХ съезд КПСС 1956 года, разоблачивший сталинские репрессии, состоялась массовая реабилитация политических заключенных, коснувшаяся и его самого. Не слишком ли глубоко зарывается начинающий и пока никому неведомый литературный подпольщик, как сам же он себя и охарактеризовал?

Если читатель хочет знать, что чувствует, как существует какой-нибудь агент глубокого залегания в чуждой ему среде, пусть обратится он к таким строкам из солженицынского творения:

— Безопасность приходилось усилить всем образом жизни, в Рязани, куда я недавно переехал, не иметь вовсе никаких знакомых, приятелей, не принимать дома гостей и не ходить в гости — потому что нельзя же никому объяснить, что ни в месяц, ни в год, ни на праздники, ни в отпуск у человека не бывает свободного часа; нельзя дать вырваться из квартиры ни атому скрытому, нельзя впустить на миг ничьего внимательного взгляда, — жена строго выдерживала этот режим, и я это очень ценил. На работе среди сослуживцев никогда не проявлять широты интересов, но всегда выказывать свою чужесть литературе (литературная «враждебная» деятельность ставилась мне в вину уже по следственному делу — и по этому особому вопросу, остыл я или не остыл, могли за мной агенты наблюдать); наконец, на каждом жизненном шагу сталкиваясь с чванством, грубостью, дуростью и корыстью начальства всех ступеней и всех учреждений и иногда имея возможность меткой жалобой, решительным возражением что-то очистить или чего-то добиться — никогда себе этого не разрешать, не выделяться ни на плечо в сторону бунта, борьбы, быть образцовым советским гражданином, то есть всегда послушным любому помыканию, всегда довольным любою глупостью. Понурая свинка глубок корень роет.

Как бы то ни было, но перед нами человек, если так можно выразиться, глубоко ушибленный судьбой и обстоятельствами. Ведь уже прошла беда, началась новая жизнь, а он по-прежнему в схроне, ждет новых кар. Что там ни говори, а налицо синдром мании преследования. Тем более, некоторые из знавших его в те годы, утверждают – ох, как сгустил краски Александр Исаевич. Для чего? Да, для нас потомков, а прежде того для западного потребления, именно таких подробностей ужасной советской жизни и ждавшего.

Правда, стиль тяжеловат, мягко говоря. Так в переводах, несомненно, сгладили. Сам же я с немалым трудом осилил неудобоваримый многословный и путанный этот абзац. Писать так можно, обладая явной графоманской манией величия.

Попутно возникает законный вопрос: насколько невинной жертвой был сам Солженицын, капитан-артиллерист действующей армии, решивший вдруг разоткровенничаться в подцензурной на фронте переписке в начале 1945 года с другом о «пахане» Сталине, планах по созданию некой мифической подпольной организации после войны? С чего бы это, да еще накануне жесточайших боев в самой укрепленной германской цитадели – Восточной Пруссии? Сам же он приоткрывает завесу неизвестности по ходу своего повествования:

— Арест был смягчён тем, что взяли меня с фронта, из боя; что было мне 26 лет; что кроме меня никакие мои сделанные работы при этом не гибли (их не было просто); что затевалось со мной что-то интересное, даже увлекательное; и совсем уже смутным (по прозорливости) предчувствием — что именно через этот арест я сумею как-то повлиять на судьбу моей страны, (фантазии, это представлялось наивно: что в Москве очень заинтересуются моими мыслями о выпрямлении того, что Сталин накривил).

Еще бы! Вечерами на хуторе близ Лубянки куда как интересней вести беседы, чем почти вероятно получить, как писал великий поэт Твардовский, с мелкой надписью фанерку, что занесет сырым снежком. Так что пусть читатель делает выводы сам – как опять же о стиле, так и сути дела с «невинно-пострадавшим». И опять же о симптомах мании величия – на Лубянке, конечно же, ждали «великого пророка» для «выпрямления» того, что Сталин «накривил».

Общими усилиями они всенепременно обязаны были изменить ход истории. Но почему-то не изменили. У Высоцкого про такое сказано грубо, но прямо:

— Ну, сумасшедший – что возьмешь!

Однако не будем спешить с выводами. Не так прост Александр Исаевич. В своем «Дубе…» он подробнейшим образом описывает чуть ли детективную историю, как рукопись его повести «Один день Ивана Денисовича» в ноябре 1961 года, после окончательного разгрома Сталина на ХХII съезде КПСС и выноса его тела из Мавзолея, с помощью друга по заключению и литератора Льва Копелева попала в журнал «Новый мир» к его главному редактору, самому признанному в то время поэту Александру Трифоновичу Твардовскому. Как выяснилось, после выхода «Бодался теленок с дубом», детектив изрядно был присочинен. Всё было проще – никакие кары небесные не угрожали рукописи новоявленного автора с лагерным прошлым: и его самого, и его творение встретили с любовью и даже с восторгом.

И все же Солженицын упорно описывает, как общался он с Твардовским и членам редколлегии журнала будто зэк с кумом – оперуполномоченным в лагере. Главное – не сказать всей правды, что у него есть из написанного, не выдать своих истинных взглядов – перед ним хоть и талантливые, но партийные и советские, а я тертый лагерник со своей правдой и верить никому не могу. Вдруг опять ЧКГБ (так постоянно в книге) нагрянет.

Но Твардовский окрылен и готов пойти на всё, чтобы первая повесть об узнике лагеря увидела свет. Судьбу произведения решает глава партии и правительства Н.С.Хрущев. И с появлением в ноябре 1962 года «Одного дня…» в журнале – Солженицын в одночасье становится всесоюзно и даже всемирно знаменит.

И всё же у него обида на Твардовского – надо было пробить печатание повести быстрее. Тогда удалось бы на послесъездовской волне полностью разгромить врагов-сталинистов и окончательно изменить ход развития страны. Вновь, отметим, эта самовыявленная связь — я и ход истории страны, а, может, и всего мира.

Но вслух, конечно, Твардовскому ни слова. И об остальных своих вещах, что в схронах пока — молчок. Объяснение Солженицын такой линии поведения находит для себя убедительное:

— Как Троя своим существованием всё-таки не обязана Шлиману, так и наша лагерная залегающая культура имеет свои заветы. Потому, вернувшись из мира, не возвращающего мертвецов, я не смел клясться в верности ни «Новому миру», ни Твардовскому, не смел принимать в расчёт, поверят ли они, что голова моя нисколько не вскружена славой, а это я плацдармы захватываю с холодным расчётом.

Но как бы себя же и не перехитрить. Вот новую звезду приглашают вскоре на торжественный прием в Кремль, а он почему-то решает, будто его там хотят принимать в ненавистную ему (о чем молчком!) коммунистическую партию. Надо сорвать такую гнусность. Но как?

— И я нарочно поехал в своём школьном костюме, купленном в «Рабочей одежде», в чиненных перечиненных ботинках с латками из красной кожи по чёрной, и сильно нестриженным. Так легче было мне отпираться и придуряться.

Последнее замечание в самую точку, Александр Исаевич. Но кроме немалой доли «придурения» всегда у него присутствовал очень рациональный расчет и попытка просчитать всё на несколько ходов вперед:

— Моя несчастная слава начинала втягивать меня в придворно-партийный круг. Это уже порочило мою биографию.

Так что можно было, как видно, бороться не только за чистоту рядов партийных, но и антипартийных, антисоветских, с прицелом на тех, кто ряды такие поддержит и возвысит, оценив биографии.

А пока надо было всё «выжать» из положения легального и обласканного советского писателя, вновь задействовав Твардовского, у которого к Солженицыну особо теплое отношение, сродни отцовскому. И вот приглашение редактору «Нового мира» приехать в Рязань, чтобы в тиши домашней обстановки, без суеты почитал он новый роман – «В круге первом». Эти страницы, я думаю, можно отнести едва ли не к самым позорным в нашей отечественной литературе. Солженицын, зная слабость поэта, изрядно того подпаивает, просит при сём не отвлекаться от чтения. Так продолжается день, второй, третий. Александр Трифонович, что называется, входит в штопор, забывается, а Солженицын всё увиденное живописует в подробностях и деталях, не упуская ночные кошмары Твардовского и похмельные его муки. Подчеркивая при этом, что сам я, дескать, вообще человек непьющий. Хорош хозяин, по сути, глумящийся над своим гостем. Чувствуется рука не столько большого писателя, как мастера доносов.

И как же по-иезуитски Солженицын себя оправдывает:

— Все эти подробности по личной бережности, может быть, не следовало бы освещать. Но тогда не будет и представления, какими непостоянными, периодически-слабеющими руками вёлся «Новый мир» — и с каким вбирающим огромным сердцем.

Вот, оказывается, как можно обернуть свой хамский грех.

Но проходит время, снимают Хрущева, политическая обстановка в стране меняется и Солженицын принимает принципиальное решение – через «самиздат» найти опору в либеральной интеллигенции, а через нее – выход на Запад, нарушая тем самым слово, данное Твардовскому:

— Я написал — я и раздаю! Провалитесь все ваши издательства — мою книгу хватают из рук, читают и печатают ночами, она станет литературным фактом прежде, чем вы рот свой раззявите! Пусть ваши ленинские лауреаты попробуют так распространить свои рукописи!

Совсем уж в стиле базарных торговок.

Однако самого Солженицына в 1964 году выдвигали на Ленинскую премию, и он как соискатель дошел до финала, ни разу нигде не намекнув, что подобная награда ему чужда и ни к чему она. Говорил в то время критику Владимиру Лакшину:

— Дадут или нет, всё равно я в выигрыше.

Сам того не замечая, он проявляет еще одну свою черту – если не сам он, а кто-то иной в центре внимания, ему становится как-то не по себе. Вот побывал на одном из вечеров в ЦДЛ, где в президиуме был маршал Жуков, вышедший на публику после долгой опалы, и все, конечно, обращали внимание на него:

— Несостоявшийся наш де Голль сидел в гражданском чёрном костюме и мило улыбался. Мило-мило, а холоп, как все маршалы и все генералы. До чего же пала наша национальность: даже в военачальниках — ни единой личности.

К моменту выхода «Бодался теленок с дубом», Солженицын стал уже лауреатом Нобелевской премии, всё написанное им издавалось на многих языках, а сам он, лишенный советского гражданства, оказался сперва в Европе, а затем в США. Круг его близостей и связей с советской литературой был им использован полностью. И использовал он круг либеральной диссидентствующей интеллигенции. Позже обозвав ее «образованцами» и гнилыми «плюралистами». Предстояло теперь показать всю свою лояльность США, громогласно призвать власти Америки к непримиримой борьбе с коммунизмом и СССР – смертельной, как он утверждал, угрозой всему цивилизованному миру. Чего Запад до конца не осознает, доверчиво относясь к лукавым миролюбивым речам коварных советских лидеров. Еще через несколько лет, капитально обустроившись в Вермонте, отринет он совершенно спокойно и западные ценности, объявив их чуждыми и бездуховными. Совсем уже далеко были посланы даже те, с кем делил когда-то тюремный хлеб и кто ввел его в литературу. Недаром Лев Копелев, теперь глубоко больной, продиктовал ему последнее письмо в 1985 году:

— В твоих сочинениях, которые я прочитал уже после твоей высылки, иные страницы вызывали у меня боль, горечь, гнев, стыд за тебя и жалость к тебе.

Особую, личную боль причинило мне признание о «Ветрове». В лагерях и на шарашке я привык, что друзья, которых вербовал кум, немедленно рассказывали мне об этом.

Речь идет о Солженицыне-осведомителе, которому был присвоен псевдоним «Ветров», что Александр Исаевич, как видно, решил не раскрывать, тайно используя положение стукача.

Да и вернувшись в 1994 году на Родину и воочию увидев Россию «в обвале», что и следовало ожидать после крушения ненавистного ему СССР, он сумел здесь использовать власть страны полностью. Ему предоставили постоянную трибуну на ТВ, где он выступал часто и довольно нудно – говорил снова и снова о народных стонах, земском самоуправлении (это при крушении всей экономики), сбережении народа, когда люди сидели без зарплат и пенсий и лавинообразно нарастали алкоголизм и наркомания. Предлагал предоставить независимость Чечне и Дагестану. И опять учил «жить не по лжи». При этом ему предоставили особняк, был организован фонд его имени. Однако в год своего восьмидесятилетия он публично отказался от высокой награды из рук Ельцина, авторитета у которого уже не было, а сама его политическая судьба приближалась к финишу. Зачем же «портить биографию».

Так чей же это проект — Солженицын? Это, конечно, во многом проект самого Александра Исаевича. Хотя его использовали многие, но и он сам всех использовал на полную катушку, до выедания до самой, что называется, сердцевины. И все же главное, к чему хочется призвать: если хотите о нем судить основательно – почитайте его внимательно. Сделайте такое усилие. Хотя массовое чтение этого классика опасно для его авторитета – литературного и человеческого. А многотомную эпопею «Красного колеса» вообще можно осилить лишь по приговору суда.